(本文来源:光明微教育)

全球大学排行榜和科研评估体制已经引起了社会的高度关注。但是这对孪生评价系统如何影响大学的发展生态仍然缺乏充足的实证研究。

由香港大学教育政策研究中心常务副总监李军博士主持的世界大学联盟(World Universities Network)研究项目“世界一流大学、科研及评估——全球化中高等教育使命的再反思”联合来自9个国家和地区的13位高等教育学者,从各自的高教系统中甄选顶尖的研究型大学作为国际比较案例,深度研究全球排名和科研评估对世界各大学系统知识创造、教学和社会服务三大使命的影响,并特别关注了不同环境背景下高校教师如何应对这些排名和评估的压力。

本文是该课题组在中国内地、中国香港、日本和美国四个大学系统中的研究发现和政策结论,在本版作中文独家发表,希望能给读者带来启发。

1、大学的学术生活正被根本性改写

大学的质量是近几十年来高等教育越来越受关注的问题——全球大学排名和各种科研评估作为质量保障的替代方式引起了政策决定者、大学管理层、学者、学生、家长乃至社会大众的广泛关注。

这对孪生的质量评估系统被视为服务于“组织效能”“质量控制”“透明工具”“审计文化”或“问责运动”。它们被认为由政府问责、质量认证和商业排名等合力所致,通常被用来界定优质高等教育、知识创新体系,甚至世界一流大学等。

在这种形势之下,我们必须关注一个关键的问题,这就是:全球排名和科研评估在如何影响不同环境下大学的使命和格局?这一疑问还衍生出如何排名、为什么排名、实质上排名什么等一系列的问题。

最近的研究文献显示了两种对比鲜明的场景。

一种是一些研究者发现全球排名和科研评估具有积极的效应。例如,排行榜和评估体系有助于“院校的质量和管理效果”。类似的结论是,全球排名给大学施压,促使其变革和建立有效的质保机制。量化指标被认为是一种透明的理性工具,对研究型大学设置“更大的目标和更高的标准”具有正面影响,促使大学参与到追求更高质量的全球竞争体制之中。

然而,与此同时,另一种在国际学术界也占据着讨论的主导位置,即认为全球排名和科研评估给大学带来了负面影响。英国兰卡斯特大学的泰瑞·伊哥顿教授观察到,英国大学体系中存在大量的拜占庭式官僚主义——年轻教授属于苦力、校长相当于首席执行官、资深教授是高级管理人员,大学校园里,包括牛津和剑桥,弥漫着唯审计和问责是瞻的风气,似乎人文学科将在这种灾难中彻底死去。

无独有偶,东亚的大学对此也不遑多让。

台湾政治大学的周祝瑛教授以“SSCI综合征”来批评大学在名利场中乐此不疲的泛滥趋势。大阪大学石川真由美通过对日本研究型大学的研究,分析了全球排名对本土学术的威胁。

她的结论是:对排行榜的运用无法解决在知识追求国际化的同时达到提升学者个人表现的真正需要,也无法确保不同年龄阶层的学者之间的公平,反而造成了英、美学术圈主导世界知识话语的趋势。最近更有拉美学者通过相关文献的梳理发现,全球排名和科研评估对学者的工作产生严重的负面影响,因为没有人能逃避“标准化”“商业化”和“同质化”等的控制。

总之,各国的大学从来没有像今天这样被全球排名和科研评估所主导。为了创建世界一流大学,知识探索和转移被狭隘化为可量化的细小指标,科研成果被各种评价体系所左右。大学老师的学术生活被根本性改写,科研人员疲于应付各种量化考评,结果导致大学原有的使命被颠覆,排行榜和评估指标被奉为圭臬。

2全球排名、科研评估如何影响大学:中国内地、中国香港、日本和美国的案例比较

运用目的性抽样策略,课题组确定了中国内地(TCU)、中国香港(THKU)、日本(TJU)和美国(TUSU)四种不同环境下的研究型大学为案例,进行量性和质性数据采集,质性数据以访谈为主。通过多案例的国际比较,来观察全球排名和科研评估给大学带来的影响,以及对大学的不同影响。

1)科研GDP?

四所案例大学都对科研极为重视。大多数被访谈者认同科研是大学特别是研究型大学的核心使命。几乎所有的被访谈者都观察到他们各自的大学在很大程度上都被这个核心使命所驱动。

例如,中国内地案例的王教授(化名)最近从高等教育研究所的所长位置退休,但是仍然作为学校的荣休教授在继续工作。作为高等教育的资深科研人员,他认为“大学应该遵循自身的本质特点……是研究和探索真理的地方”。

与教学和服务社会相比,他坚持认为研究是大学的第一要务。其他三个案例的资深教授也毫无例外地持有类似的观点,把科研看作是全球化时代大学使命中的第一要务。这一认识反映了大学对科研成果GDP的过高期待,这些期待导致了大学机构的科研化现象。

虽然本研究的参与者都观察到了科研GDP在他们各自大学中的重要性,但这四个大学系统的制度环境并不相同。

例如,中国内地案例的被访谈者认为科研不仅仅是他们院校的使命,还是社会发展和全球化进程中国家竞争力的体现。日本的案例也展示出这种无论是国内还是国际对科研GDP的竞争心态。

中国香港的案例同样表明,科研有助于提高大学的全球地位,以及香港转型为亚太地区甚至国际性的高教枢纽。

然而,美国的案例却给出了非常不同的答案。美国学者普遍认为,科研只是大学和学者分内的工作,跟社会乃至国家的发展并无直接的关联。换句话说,美国学者质疑“科研就是一切”的偏激式做法。

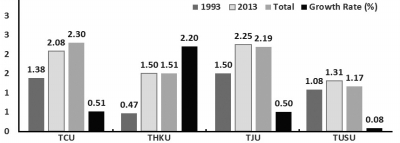

图一 四校人均期刊论文的数据趋势(1993—2013年)

2)为评估而科研?

科研GDP的首要性以及对科研成果常规性、制度化的评估给大学带来了多重压力。通过四个案例的比较,可以看出这些影响在不同系统里的诸多异同。

如图一的量性数据所示,20世纪90年代初以来,四所大学的教育政策学系和人类学系在科研成果的产出方面具有共同的特点。

这20年间中国内地案例的人均科研产出最多,大约人均2.3篇期刊论文;日本紧随其后,约人均2.2篇。与此相比,中国香港和美国则存在较大的差距,分别只有1.5篇和1.2篇。

从人均科研产出的绝对数量来说,四个系统中美国垫底,属于最低效的科研系统。如果撇开其他因素不论,这一发现从侧面证实中国的大学在近年来受到全球排名和科研评估的压力最大。

加入时间因素之后分析可以观察到一个有趣的现象:中国香港是四个大学系统中人均科研产出增长最为迅速的,人均发表期刊论文的数量从0.8增加到1.5,增速达到220%。由此可见,香港的大学受到全球排名和科研评估的影响最为急迫,随后的则是中国内地和日本。比较而言,美国则再一次成为最少受到影响的大学系统。

究其原因,这可能与科研评估的常规化机制有关,如香港特区政府大学资助委员会数年一度的研究评估(RAE)、中国教育部常规的本科教学评估和一级学科评估,以及日本大学改革、支援和学位授予局(NIAD-QE)六年一度的院校评价等等。大学普遍受到的威胁是每次科研产出的评估结果与大学的年度公共预算相挂钩。

相对而言,美国的大学并不受联邦政府的约束,也没有全国性的政府评估,所以受到的压力最小。

3)科研国际化还是本土化?

大学对科研GDP的过高期待并非大学教师所受到的唯一压力。学术成果在什么样的(国内还是国际)期刊上发表也变成大学急功近利的诉求。

通过研究这两类期刊论文在时间上的变化可以加深对这一现象的理解。这种变化也反映了研究型大学的一个国际性趋势——它们是如何应对由全球排名来衡量科研成果的国际竞争?

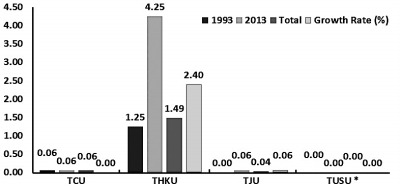

图二 四校国际语言和母语期刊论文的比率趋势(1993—2013年)

如图二的量性数据所示,在四所研究型大学里,期刊论文的国际性语言发表和本土语言发表之间的总体比率从1993年的0.17跃升到2013年的0.33,总增长率是92.6%,其中中国内地、中国香港、日本的大学贡献率是100%。

这一发现表明,东亚研究型大学科研成果的发表已经迅速向所谓以英语为主的国际期刊转移。

中国香港的大学是一个十分典型的例子。在过去的20年里,香港案例受到全球排名和科研评估的压力最为紧迫,英、汉语科研成果之间的比率从1993年的1.25跃升至2013年的4.25,增幅达3.4倍之多。

同时,总体上国际性语言和本土语言之间比率最高,达到了1.49,远超中国内地、日本的0.06和0.04。就科研成果的发表而言,香港的大学在四个系统中国际化程度最高。

这一发现也间接证实香港高校科研人员具有最高的国际化水平,但就本土化而言则最低。美国案例则与香港恰恰相反,国际化程度最低,本土化程度最高。

3大学正处在危机之中—研究发现和政策启示

课题对四个大学系统的研究有如下主要发现:

发现一:中国内地大学的人均科研产出最多,日本紧随其后,美国垫底。

发现二:中国香港的大学最国际化,美国最本土化。

发现三:自20世纪90年代以来中国香港的大学人均科研总量增速最快,中国内地和日本相若,美国最慢。

发现四:大学教员的科研化和学术生命的急剧异化已经成为世界性趋势。

课题研究结论及政策启示:

在全球化时代,大学正在经历急剧的变革。在短短的十来年里,全球排名和科研评估已经绞合成势不可当、无处不在的强大专政体制,系统地控制了各国高等教育的发展生态,越来越多的大学正不断沦陷为发表论文尤其是英语论文的量产工厂,教育和社会服务的人文功能日渐异化。

美国学者大卫·珀斯特指出,科研人员的压力不断增加,但是他们的创新能力却因此而日渐萎缩。

全球大学排行榜和科研评估体系很大程度上来自新管理主义在高等教育领域的滥用。它们极大地狭隘化了大学的传统使命,绑架了院校个性化发展的机会,粗暴地掀起了知识量产、校际攀比,甚至国际竞争运动。

更有甚者,这一全球性的专政现象弱化了大学的本土性及个性,扭曲了高等教育的根本宗旨,直接导致了教学和社会服务等功能的边缘化。

就国家的宏观政策和院校的发展策略而言,深切而充分地认识到这些危机是扭转这一不良趋势、促进大学本土化和个性化健康发展的紧迫任务。

4质性访谈:如果落后了,我肯定会丢掉工作

与量性数据相一致,质性数据进一步证实了前述发现。此外,资深与年轻教授受到的压力很不相同,在这四个大学系统中普遍地、一致性地存在。

资深教授在各自的大学系统中有着长期的积累,虽然未必一定有很多被现行评估指标认可的科研成果——这些苛刻的评估体系在20年前还不存在,而那时他们已经获得终身教授——现在他们感受不到学校施加的科研压力。

年轻科研人员的境遇则完全不同,尤其是女性学者。山口是年轻的人类学讲师,30岁出头,至今单身。她的自我表白很有代表性:

我必须专注于科研,以便在未来几年可以发表更多的文章,否则我将会失去在这所大学的职位。工作竞争非常激烈,学校对每个人的期望都非常高。如果落后了,我肯定会丢掉工作。因此我的个人生活只能简化为这样:每天早晨6点半从租住的公寓到办公室,晚上很晚才回去,有时候甚至到半夜。我很幸运我从家到上班的地方不是很远,只有不到一小时的路程。

我很清楚就我个人的生存和发展来说,这不是一场简单的游戏,尤其对女性来说。在SSCI这样的期刊上发表一些体面的文章将会是好事,但非常难。英语不是我的母语,用英语写作是一个痛苦的过程。毫无疑问,发表英语文章会使我在学校里有更大的竞争力和职业安全。所以我必须尽最大努力去克服这一困难。当然我不是唯一担忧这个问题的人。

严格的科研评估体系不光真切地威胁到年轻教员的学术生命,还在实施过程中异化出一种对科研人员器物化的大学文化。一位年轻的中国香港助理教授这样描述她所体验到的压力:

香港教授们的工资待遇是全球最高的。大学必须通过教授在科研和教育方面的卓越表现来接受政府和公众的问责,这给我们施加了极大的压力。一种奇怪的绩效代表一切的心态如同幽灵一样蔓延在大学里。也就是说,如果我的科研产出达不到大学的期望,那么大学就可以轻易找到别人取代我的位置。这让我觉得大学并不珍视我。

美国的年轻教授们相对幸运,因为美国的大学没有全国性的硬性科研评估指标。他们反映自己在科研上的自由度较大,虽然仍有申请终身教职时所经受的压力。

(注:本文实证数据由宾州州立大学David Post教授、大阪大学石川真由美教授、北京大学蒋凯教授等提供,浙江师范大学田家炳教育科学研究院田小红、张升芸编译)